10番歌 これやこの(蝉丸)

藤咲まや

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

これやこの 行くも帰るも わかれては 知るも知らぬも あふ坂の関

これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも あふさかのせき

『後撰和歌集』の詞書によると、「逢坂の関に庵室を作りて住み侍りけるに、行き交う人を見て」とあります。

現代語訳

これがあの有名な、東へ行く人も京へ帰る人も通るという、知っている人同士も出会っては別れ、知らない人同士も出会っては別れるという、逢坂の関だよ。

「逢坂の関」に庵室をつくって住み、行きかう人を見ながら詠んだ歌です。

仏教的無常観としての解釈

中世になると、この歌を「仏教的無常観」を表現したものとする解釈が生まれます。会うことは別れの始まりである、とする「会者定離」を歌で表したとする考え方です。

『新古今和歌集』に採択された蝉丸の歌(二首)も、同じく無常観を詠んだものが選ばれています。

逢坂の関

「逢坂の関」は、山城国(京都府)と近江国(滋賀県)の境にある古い関所です。京都から東海・東山・北陸へとつながる交通の要所でした。

伊勢の「鈴鹿の関」、美濃の「不破の関」とともに、三関のひとつになっています。

当初は越前の「愛発(あらち)の関」が三関のひとつに数えられていましたが、9世紀頃から「逢坂の関」が「愛発の関」にかわるようになりました。

現在の逢坂には、蝉丸を祀った神社があります。

「逢坂の関」の関連記事

作者:蝉丸

『今昔物語集』巻二四では、宇多天皇の皇子敦実親王の雑色であったとされています。

9世紀後半ごろの人で、身分はあまり高くなかったようです。

一説には、盲目で琵琶の名手であったと言われています。

『今昔物語集』巻二四には、管絃の名手であった源博雅が蝉丸の演奏を何としても聴きたいと思い逢坂に3年間通いつづけ、遂に8月15日夜に琵琶の秘曲『流泉』『啄木』を伝授された、という逸話が載っています。

関連記事

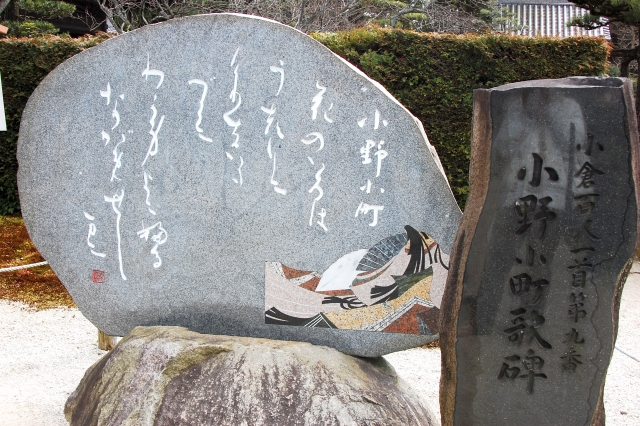

小倉百人一首(一覧)